Itinerario emblematico di La Salle

Ci troviamo nei comuni di La Salle e di Morgex, nella valle del Monte Bianco che i Romani chiamavano Vallis digna (oggi Valdigne): valle degna di essere vista per la sua grande bellezza.

L’itinerario proposto percorre in parte il tracciato del Cammino Balteo (segnato con un 3 all’interno di un triangolo rovesciato), conosciuto anche come Bassa Via, che fa un giro completo della Valle d’Aosta senza mai raggiungere quote elevate.

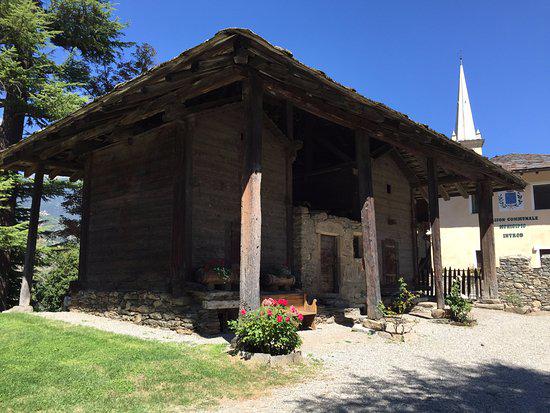

Partendo dal cimitero di La Salle, si entra nel capoluogo da via Cesare Ollietti che porta alla piazza San Cassiano. Dopo aver fiancheggiato la chiesa parrocchiale, si raggiunge in un attimo la piazza Cavalieri di Vittorio Veneto: la vista sul (1) Monte Bianco ci toglierà per un attimo il respiro. Si torna indietro di qualche metro e si procede su via Chanoux e, seguendo il segnavia del Cammino Balteo, si esce dal capoluogo. Attraversata la strada che conduce in collina, la passeggiata continua in piano, su strada asfaltata. A Croix des Pres, in corrispondenza della cappelletta di Notre Dame de La Guerison, si segue la stradina a sinistra che in pochi metri ci porta all’imbocco del sentiero Tsanta Merla, seguendo il segnavia del Cammino Balteo. La passeggiata sarà piacevolmente in piano con una bella sorpresa per i più piccoli: tanti funghetti in legno, opera di due artigiani del posto, renderanno ancora più divertente la camminata. Il sentiero attraversa un bosco misto di robinia, roverella, frassino, betulla e pioppo tremolo tra cui fanno capolino alcuni pini silvestri, abeti e larici, tutti alberi che in inverno perderanno le foglie, ad eccezione dei pini e degli abeti. In corrispondenza di una panchina sulla destra, guardate in alto: la (2) Torre del castello di Châtelard spicca su tutto! Poco più avanti, in corrispondenza dell’incrocio con una strada ponderale e l’attraversamento del Ru du Moulin, il bosco lascia spazio a prati-pascoli utilizzati dal (3) capriolo per alimentarsi. In periodi di basso afflusso turistico, al mattino presto o alla sera all’imbrunire, non sarà difficile avvistarli. Unica regola: fare silenzio e non disturbarli! Arrivati ad un quadrivio, si abbandona il Cammino Balteo e si prosegue dritto. Bambini, fate attenzione, tra i funghi fanno la loro comparsa elfi, gufi e cuori: riuscirete a vederli tutti? Al primo incrocio, si prende a destra il sentiero indicato con il segnavia giallo numero 5A verso Chateau de Chatelard. Si passerà in mezzo a dei terrazzamenti che oggi ospitano orti e (4) vigneti. Si salirà per buona parte fuori dal bosco; all’incrocio con la ponderale si procede dritto fino al tornante successivo dove si riprende il sentiero a destra. Ultimi passi in salita e il castello apparirà alla vista in tutta la sua bellezza! Attraversato l’abitato di Chateau, si prende la strada asfaltata che scende a destra. Pochi metri dopo il bivio, inglobato nelle mura del castello c’è il vecchio (5) granaio in legno ad uso comunitario. Si procede sulla strada asfaltata e all’incrocio si va a destra. Si entra poi a Chatelard, il primo abitato che si trova sulla sinistra, e nell’attraversarlo, si possono ammirare il forno del villaggio e le case tutte ristrutturate con molta cura. Finita la pavimentazione in pietra, girare a destra nel vicolo e percorrerlo fino a raggiungere di nuovo la strada asfaltata, un’altra bella vista sul centro abitato di La Salle capoluogo con la Grivola che fa da sfondo ci accoglierà. Al primo tornante, prendere il sentierino sulla sinistra che entra nel bosco. Alla fine del sentiero, attraversare il parco giochi di La Salle fino ad arrivare alle spalle di Maison Gerbollier, sede del Comune. Entrare nel chiostro a dare un’occhiata è d’obbligo! Scendere verso il centro del capoluogo e, prima di imboccare nuovamente via Ollietti e tornare al punto di partenza, si può fare un’altra sosta a Maison Plassier, sede di una casa museo.

Dati tecnici

Durata: 4h00 – circa

Lunghezza: 7 km

Dislivello: 200 m circa

Quota minima: 996 m

Quota massima: 1154 m

Difficoltà: media

Periodo consigliato: tra maggio e ottobre

L'itinerario

É in Valdigne che il massiccio del Monte Bianco, visibile praticamente da tutta la Valle d'Aosta, si manifesta con tutta la magnificenza dei suoi 4.810 metri che lo rendono la montagna più alta delle Alpi. I versanti italiani sono più rocciosi e spigolosi di quello francese e forse è proprio questo che gli conferisce tanta maestosità. Tanta maestosità oggi quanto orrore suscitava questa montagna negli animi di chi abitava ai suoi piedi nel XVII secolo, quando le montagne erano considerate terra di spiriti maligni e diabolici da cui tenersi lontano. Il secolo successivo cambia completamente l'approccio alla montagna e al terrore si sostituisce la curiosità scientifica. Su spinta di uno scienziato ginevrino, Horace-Bénédict de Saussure, il medico Michel Gabriel Paccard e il cercatore di cristalli Jacques Balmat saliranno per la prima volta sulla cima del Monte Bianco l'8 agosto del 1786, data che segnerà la nascita dell'alpinismo.

I ruderi della torre, alta circa 18 metri, svettano sulla cima di una rupe appena fuori dal villaggio. Lo spessore dei muri è di circa un metro e mezzo e, come spesso accade, la porta d'ingresso è posta ad alcuni metri da terra. La tipologia della torre circolare rimanda alle costruzioni fortificate di Pietro II di Savoia della metà del XIII secolo. A nord restano i ruderi del corpo abitativo e tutt'intorno si svolge la cinta di mura di cui restano alcuni brandelli.

Il capriolo, superando di poco i 20 chilogrammi di peso, è il più piccolo ungulato presente nella fauna italiana. Il maschio si riconosce dalla femmina per la presenza del palco con tre punte che viene perso a novembre-dicembre per poi ricrescere completamente in primavera. Il mantello invernale tende al grigio, mentre quello estivo è bruno-rossastro. É un brucatore: preferisce mangiare germogli e apici fogliari di arbusti o giovani alberi. Il periodo riproduttivo è nei mesi di luglio e agosto. I maschi si esibiscono in rituali molto complessi: i più forti avranno la possibilità di raggruppare un certo numero di femmine, andando a costituire un harem. Il verso è detto “abbaio” in quanto molto simile a quello di un cane.

I vigneti di Morgex e La Salle sono tra i più alti d'Europa. Il vitigno coltivato è il Prié Blanc che viene detto franco di piede in quanto, grazie alle quote a cui riesce a vivere, non è stato innestato su vite americana in seguito alla piaga della fillossera alla fine del XIX secolo. Tale vitigno viene utilizzato nella produzione del Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle. Con esso viene anche prodotto un vino di ghiaccio. I grappoli vengono lasciati sulla vite fin quando non prendono alcune gelate, appassendo e perdendo acqua e peso. Quando la temperatura raggiunge i -10°, si effettua la raccolta al mattino presto e/o al buio con la frontale. L'uva passita, viene portata in cantina e pressata, l'acqua si separa dal succo e così il nettare comincia il suo percorso per diventare un ice wine, bontà divina.

Sulla sinistra del Castello, incastonato nella mura c'è il vecchio granaio, antecedente il secolo XIX, con tetto in lose sorretto dalla struttura del blockbau: un tipo di costruzione nel quale travi o assi di legno vengono sovrapposte orizzontalmente per formare le pareti. Il granaio era utilizzato da tutta la comunità per riporre i cereali che in parte venivano usati per fare la farina e in parte conservati per la semina dell'anno successivo.